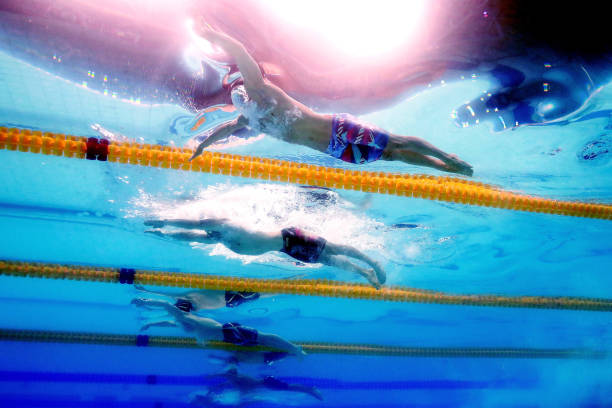

艾滋病自1980年代被发现以来,一直是全球公共卫生领域的重要议题。尽管医学界对艾滋病的传播途径已有明确结论,但公众对某些具体情境仍存在误解,其中之一便是“在游泳池游泳是否会传播艾滋病”。本文将解析这一误区,并探讨游泳池环境中的实际风险。

艾滋病的传播途径

首先,我们需要明确艾滋病的传播方式。艾滋病病毒(HIV)主要通过以下途径传播:

1. **性接触传播**:无保护的性行为是艾滋病传播的主要途径。

2. **血液传播**:共用注射器、输入被污染的血液或血液制品等。

3. **母婴传播**:感染HIV的母亲在怀孕、分娩或哺乳期间将病毒传给婴儿。

艾滋病病毒在外界环境中的存活能力非常弱,它无法在空气、水或物体表面长时间存活。这意味着,病毒一旦离开人体,很快就会失去活性和感染能力。

游泳池的环境是否适合HIV传播?

游泳池中的水通常经过氯消毒,氯是一种强效的消毒剂,能够迅速杀灭多种病原体,包括HIV病毒。即使游泳池中有极微量的病毒存在,也会被氯迅速分解,从而失去感染能力。

此外,游泳池中的水量巨大,病毒即使存在,也会被高度稀释,使得病毒浓度远低于传播所需的阈值。因此,在游泳池中游泳感染HIV的风险实际上为零。

为什么会有这种误区?

关于游泳池传播艾滋病的误区可能源于对艾滋病传播方式的不完全了解,或是由于对“血液传播”这一途径的过度泛化。有些人可能会担心,如果游泳池中有伤口或血液,病毒是否会通过水传播。然而,即使在这种情况下,病毒在游泳池中的浓度和存活时间也无法构成有效的传播条件。

其他类似误区

除了游泳池,还有一些其他常见误区,例如:

- **共用厕所或浴室**:HIV病毒无法在马桶座、浴缸或淋浴间存活和传播。

- **蚊虫叮咬**:HIV病毒无法在蚊虫体内存活或复制,因此蚊虫叮咬不会传播艾滋病。

- **共用餐具或拥抱**:日常接触如握手、拥抱、共用餐具等不会传播HIV。

结论

游泳池游泳是安全的,不会传播艾滋病。公众无需因为这种误解而避免参与游泳或其他水上活动。重要的是,我们应该基于科学事实消除对艾滋病的恐惧和歧视,同时继续推广正确的防艾知识,如使用安全套、避免共用注射器等,以有效预防艾滋病的传播。

通过教育和科学知识的普及,我们可以减少对艾滋病的误解,为感染者创造一个更加包容和理解的社会环境。

1.《关于艾滋病传播的误区:游泳池游泳真的安全吗?》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系站长。

2.《关于艾滋病传播的误区:游泳池游泳真的安全吗?》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址:http://www.tyqicai.cn/article/1ee7bf69befc.html