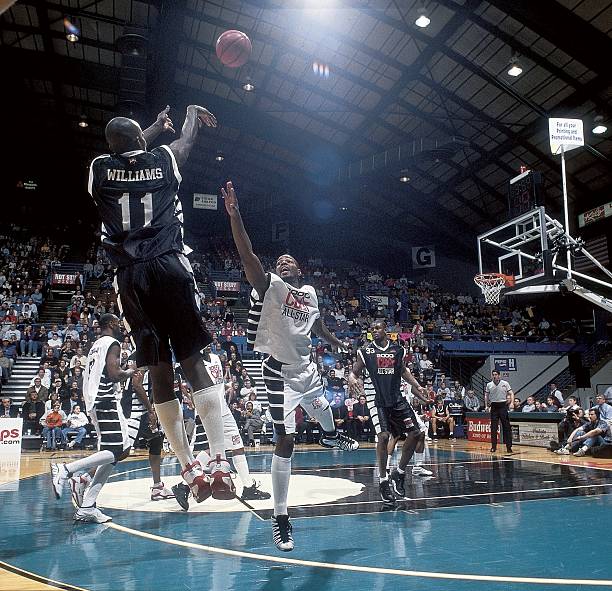

在篮球比赛中,带球撞人是一个常见且容易引发争议的判罚。无论是业余比赛还是职业联赛,对这一规则的准确理解和判罚都至关重要。本文将通过几个典型实战案例,详细解析带球撞人的判罚标准与适用情况,帮助球员、教练和裁判更好地掌握这一规则。

一、带球撞人的基本定义

根据国际篮联(FIBA)和NBA的规则,带球撞人(Charging)是指持球进攻队员在运球或突破过程中,与已经建立合法防守位置的防守队员发生非法身体接触的行为。判罚带球撞人的关键在于防守队员是否提前站稳并占据合法位置,以及进攻队员是否以不合理的方式冲撞对方。

二、典型案例分析

案例一:突破路径上的碰撞

**情景描述**:进攻队员A持球突破,防守队员B在合理冲撞区内提前站稳双脚,双臂垂直上举,未有横向移动。A在突破过程中撞到B,导致B倒地。

**判罚分析**:此情况应判罚带球撞人。防守队员B已经提前建立合法防守位置,且未在接触瞬间移动,因此进攻队员A需承担犯规责任。球权应转换至防守方。

**关键点**:防守队员的双脚站稳、位置合法以及未在接触时移动是判罚带球撞人的核心依据。

案例二:防守队员移动阻挡

**情景描述**:进攻队员C加速突破,防守队员D在移动过程中横向阻挡,与C发生身体接触。

**判罚分析**:如果防守队员D在接触时仍在移动,或未能提前建立合法位置,则应判罚防守阻挡犯规(Blocking),而非带球撞人。此时进攻队员C应获得罚球或前场球权。

**关键点**:防守队员是否在接触瞬间处于静止状态,是区分带球撞人与阻挡犯规的重要标准。

案例三:合理冲撞区内的争议

**情景描述**:进攻队员E带球直冲篮下,在合理冲撞区(篮下以篮圈为中心、半径为1.25米的半圆区域)内与防守队员F发生碰撞。

**判罚分析**:根据FIBA和NBA规则,如果防守队员F双脚站在合理冲撞区内,即使其位置合法且提前站稳,一般情况下也不应判罚带球撞人,除非进攻队员有明显挥肘、抬膝等附加动作。多数情况下,此类碰撞可能被判为阻挡犯规或不予判罚。

**关键点**:合理冲撞区的设定是为了保护进攻队员的上篮动作,防守队员在此区域内的站位需格外注意。

案例四:进攻队员使用非持球手推人

**情景描述**:进攻队员G在突破时用非持球手推开防守队员H,随后完成上篮。

**判罚分析**:即使防守队员H未能完全站稳,进攻队员G用手推开对方的行为属于进攻犯规,应判罚带球撞人。裁判需注意观察进攻队员是否有用手、肘等部位非法扩展进攻空间的行为。

**关键点**:进攻队员的非持球手动作是否合法,也是判罚的重要参考因素。

三、裁判的判罚技巧

1. **观察防守队员的脚部位置**:防守队员是否提前站稳且双脚着地。

2. **判断接触瞬间的移动情况**:防守队员在发生接触时是否处于移动状态。

3. **注意合理冲撞区的适用**:在篮下区域内,判罚标准有所不同。

4. **识别附加动作**:进攻或防守队员是否有推人、挥肘等额外动作。

四、对球员和教练的建议

- **进攻队员**:应学会观察防守队员的位置,避免盲目冲击已站定防守的对手,运用变向和节奏变化突破。

- **防守队员**:提前抢占合法位置,保持双脚站稳,避免在接触瞬间移动,同时注意合理冲撞区的限制。

- **教练**:在日常训练中加强规则讲解和情景模拟,帮助球员养成合理的攻防习惯。

结语

带球撞人判罚的准确性直接影响比赛的公平性和流畅性。通过实战案例的分析,我们可以更深入地理解这一规则的细节与适用场景。无论是球员、教练还是裁判,都应在实践中不断积累经验,提高对带球撞人判罚的把握能力。

1.《实战分析:带球撞人判罚案例详解》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系站长。

2.《实战分析:带球撞人判罚案例详解》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址:http://www.tyqicai.cn/article/442d5c22f8bd.html